Un peuple d’éleveurs de la vallée de l’Omo

JÉRÔME DUBOSSON

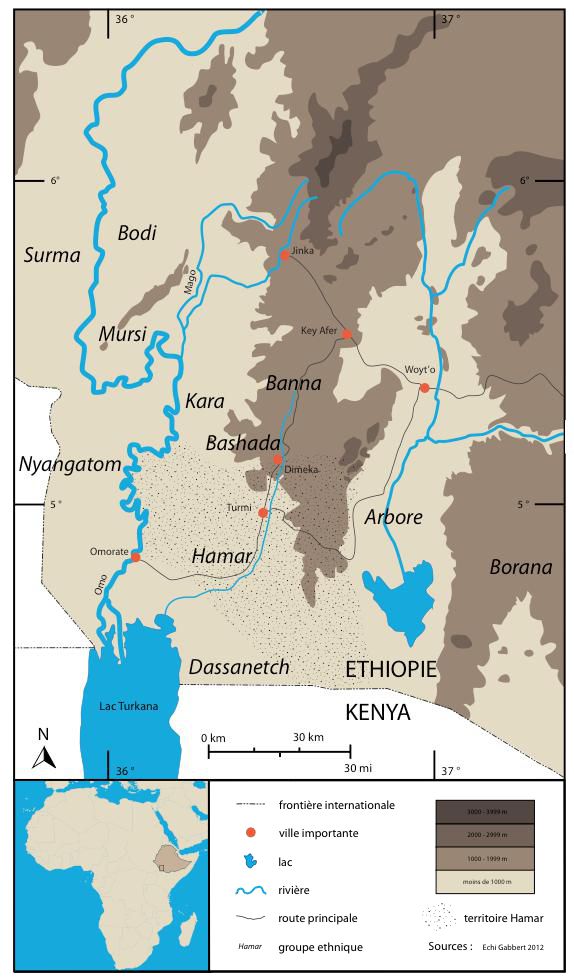

Les Hamar sont l’un des seize principaux groupes ethniques de la région du Sud Omo, en Éthiopie. Ils forment une société agropastorale d’environ 46 000 personnes vivant dans de petits établissements communautaires éparpillés à l’extrême sud-ouest du pays. Le territoire qu’ils occupent actuellement s’étend de la rivière Woito, dans la vallée du Rift, à l’est, jusqu’aux plaines et collines de la basse vallée de l’Omo, à l’ouest. Au nord et au nord-ouest, il rejoint les territoires Banna et Bashada. Ces trois groupes forment ensemble une entité culturelle plus large : ils parlent la même langue, appartenant à la famille sud-omotique, pratiquent l’intermariage et partagent de nombreuses institutions et rituels. Leurs origines sont intimement liées, et leurs différences apparaissent finalement comme des variations d’un même et unique thème.

Dans un environnement composé de prairies, savanes et brousses tropicales et subtropicales, où les pluies sont relativement faibles, imprévisibles et inégalement réparties, les Hamar exploitent toutes les ressources disponibles pour assurer leur autonomie alimentaire. Leur économie est mixte : elle combine l’élevage de petit et gros bétail, l’agriculture, l’apiculture, la chasse et la cueillette. Mais c’est le pastoralisme qui est l’activité la plus valorisée. La possession de bétail est un signe de compétence, et son acquisition en grand nombre — par le biais de razzias, d’échanges, de mariages, d’héritages, de dons ou de requêtes adressées aux membres de la famille ou à des amis — constitue un symbole de réussite sociale et économique. Les Hamar se définissent d’ailleurs comme des « gens du bétail » (waki-edi).

Les Hamar ont fait une entrée tardive dans l’histoire de la recherche anthropologique, et les études qui leur sont consacrées ont encore une influence marginale sur la pensée et la pratique anthropologiques, comparativement à celles menées sur d’autres sociétés pastorales ou agropastorales d’Afrique de l’Est (Dinka, Nuer, Maasai). Cette place marginale s’explique en partie par leur « découverte » relativement récente et par le faible nombre de recherches anthropologiques les concernant. En effet, rares sont les ethnologues ayant travaillé auprès des Hamar, et aucune enquête ethnographique approfondie n’a encore été publiée en français à leur sujet.

Le Dr Jérôme Dubosson vise à documenter la culture matérielle et immatérielle des Hamar, en mettant en lumière le rôle fondamental du petit et du gros bétail dans la production et la reproduction de leur société. Le bétail y est en effet le médium privilégié par lequel les hommes et les femmes expriment leur être, leur identité, leur statut, ainsi que leurs relations sociales. Ce projet entend démontrer que les Hamar, à l’instar d’autres groupes voisins, vivent par, pour et avec le bétail. En cela, ils s’inscrivent dans ce que l’anthropologue américain Melville Herskovits (1926) appelait le East African Cattle Complex, cet ensemble de valeurs associées au bétail, organisant pratiques et représentations dans de nombreuses sociétés est-africaines.

L’ethnogenèse des Hamar permet de définir un peuple possédant une unité culturelle et linguistique dès le XVIIIe siècle. S’il est important de documenter les pratiques d’élevage et les rituels qu’ils ont développés — tels que le saut au-dessus du taureau — pour maintenir leur identité singulière, il est d’autant plus essentiel d’étudier les transformations actuelles. Celles-ci sont induites par le développement économique croissant de la région et par le réchauffement climatique. En effet, l’élevage hamar est en transition : à un pastoralisme centré sur les bovins et caprins succède progressivement un élevage intégrant les dromadaires, animaux plus résistants à la sécheresse et mieux adaptés à l’aridité croissante du milieu. Le Dr Dubosson s’interroge sur la manière dont les Hamar intègrent ces nouveaux animaux à leur système domesticatoire traditionnel, à leurs pratiques pastorales et à leurs représentations du monde.

Pour mener à bien ce projet, le Dr Dubosson s’appuie sur ses expériences de terrain antérieures. Il a vécu plus d’une année auprès des Hamar, dans différents villages et campements pastoraux. Il parle couramment la langue hamar et dispose d’amitiés solides ainsi que d’informateurs privilégiés, notamment dans le village de Dambaiti, situé à mi-chemin entre les centres administratifs de Dimeka et Turmi, et qui constitue son camp de base. Il est en mesure de réaliser des entretiens, de filmer et de photographier librement, ayant acquis un certain statut auprès des Hamar. Il possède également une connaissance approfondie du territoire hamar, qu’il a largement parcouru à pied, depuis les montagnes « ancestrales » de la vallée du Rift jusqu’aux basses terres occidentales, où les Hamar ont commencé à installer de nouveaux établissements et campements à partir des années 1970.