JAVIER DOMINGO

Ce projet porte sur le peuple Yahgan (ou Yamana) de la Terre de Feu, considéré comme « éteint » depuis longtemps. Il s’agit d’une initiative originale et collaborative visant à témoigner de la persistance des pratiques sociales et des liens communautaires de cette population de l’extrême sud de la planète. Ce travail est soutenu par la communauté yahgan de Bahía Mejillones (Ukika, Puerto Williams, Chili), dont fait partie ma principale collaboratrice, Cristina Zárraga². Conscients du potentiel de galvanisation culturelle qu’un travail anthropologique peut offrir aujourd’hui, nous cherchons à documenter, ensemble, les pratiques culturelles menacées de disparition, ainsi que les liens sociaux toujours vivants.

Les Yahgan — autrefois aussi appelés Fuegiens³ — étaient presque inconnus des Européens avant la fin du XVIIIe siècle. Ils furent « découverts » lors d’expéditions motivées d’abord par la chasse au phoque et à la baleine, puis par l’intérêt scientifique croissant pour leur territoire. En 1831, le capitaine FitzRoy (considéré comme le père de la météorologie moderne) emmena en Angleterre trois adolescents⁴ yahgan, dans une tentative expérimentale de « civilisation ». Au retour, il fut rejoint par Charles Darwin, qui décrivit les Yahgan comme « le peuple le plus primitif de la planète » et considéra que leur langue « méritait à peine d’être qualifiée d’articulée »⁵. Cette langue, plus tard étudiée par des missionnaires anglicans à la fin du XIXe siècle, fut ensuite abandonnée. Deux siècles plus tard, les Yahgan étaient considérés comme un peuple disparu, avec une langue parlée uniquement par une ultime locutrice. Ironiquement, cette langue est aujourd’hui recherchée comme symbole de pureté et de complexité⁶.

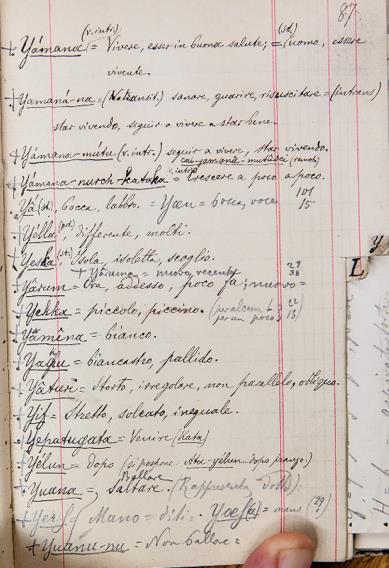

Cette recherche prend appui sur les pratiques linguistiques : je travaille actuellement, avec la communauté, à la transcription et à la « mise en circulation » de matériaux linguistiques longtemps considérés comme perdus, produits par le naturaliste italien Carlo Spegazzini en 1880⁷. L’UNESCO a désigné la période 2022-2032 comme la Décennie internationale des langues autochtones⁸. Nous voulons questionner des notions comme « sauvetage », « restitution » ou encore « revitalisation » — comment « restituer » des mots ? Comment les sauver ? L’accent est mis ici sur les personnes, et non sur la langue en tant qu’entité abstraite. En abandonnant la vision réductrice de la langue comme simple structure, nous souhaitons élargir la perspective vers la manière dont ces groupes sociaux se réapproprient les ressources linguistiques et d’autres pratiques sociales, souvent négligées par la recherche traditionnelle.

Ma thèse de doctorat portait sur une figure paradoxale et controversée : celle du dernier locuteur — c’est-à-dire des individus largement identifiés comme tels. Les langues marginalisées, parlées par des personnes tout aussi marginalisées, sont soudainement placées au centre de l’attention. Leur histoire trouve un écho dans le journalisme, les articles scientifiques, les documentaires, les fictions, la poésie, les arts visuels et même le tourisme ou l’entrepreneuriat local. À travers une ethnographie comparative et historique de cinq langues autochtones — l’ayapaneco (Mexique), le tinigua (Colombie), le chaná (Uruguay-Argentine), le tehuelche (Argentine) et le yagan (Chili) — j’ai étudié l’émergence et la représentation de ces « derniers locuteurs ». Dans chaque cas, un locuteur d’une langue « sans nom », dite mourante depuis des décennies, s’est trouvé lié à des réseaux militants, académiques, culturels et économiques. Plutôt que de déconstruire le mythe du dernier locuteur, j’ai choisi d’étudier ce que ces personnes construisent : beaucoup de choses. Devenues des figures iconiques de leur langue et de leur culture, elles transmettent des récits puissants bien au-delà de leur communauté d’origine ou de la sphère académique.

C’est dans le prolongement de ce travail doctoral que j’ai eu le privilège de m’impliquer dans les projets culturels et linguistiques de la communauté yahgan. Je me suis particulièrement intéressé à la figure de Cristina Calderón (1928-2022)⁹. Malgré la large diffusion médiatique de son histoire, celle-ci n’a pas réellement contribué à une meilleure compréhension ethnolinguistique de son peuple. La langue et la culture yahgan ont souvent été abordées de manière fragmentaire, et surtout par des chercheurs extérieurs, obsédés par l’idée d’extinction¹⁰. Notre projet cherche à s’en détacher, en valorisant la continuité. Le matériel qui en résultera sera produit sous les auspices de la communauté elle-même — une première.

Aujourd’hui, les Yahgan forment deux petites communautés d’environ 300 personnes, établies à Puerto Williams (île Navarino) et à Punta Arenas (Chili), ainsi qu’à Ushuaia (Argentine). Bien que décimée par les épidémies, l’alcoolisme et la désintégration sociale, leur culture fait preuve d’une résilience que l’on pourrait qualifier de « cachée » : compétences linguistiques variables, transmission orale de récits traditionnels, liens avec le territoire, pratiques de subsistance (pêche, cueillette), mémoire des ancêtres. L’idée de ce projet est née d’un commentaire fait par une Yahgan, après la lecture d’un article dans le journal chilien La Tercera¹¹ : « Et après la dernière locutrice, quoi ? » Elle ajoutait : « Vous, les anthropologues, vous vous posez des questions entre vous, et vous y répondez entre vous ! » Après la mort de Cristina Calderón, il nous semble essentiel de documenter la persistance culturelle des Yahgan, et de réfléchir au rôle de l’anthropologie dans cette tâche.

Annexe : La mort de Cristina Calderón dans les médias

La nouvelle de la disparition de la « dernière locutrice » de la langue yahgan a été relayée dans les plus grands médias internationaux :

¹ Yamanasiná signifie « encore en vie » en langue yahgan.

² Voir CVs. Projet soutenu par le Musée territorial Yagan Usi : https://www.museoyaganusi.gob.cl – contact : Alberto Serrano (archéologue, directeur du musée) : aserranof@hotmail.com

³ Il existe en réalité trois peuples fuegiens, dont deux canoéistes (Yahgan et Kawésqar) et les Selk’nam ou Ona.

⁴ En fait, quatre jeunes furent embarqués, mais l’un mourut avant d’arriver en Angleterre.

⁵ Les jugements de Darwin sont aujourd’hui largement réévalués ; la langue yahgan est désormais étudiée pour sa complexité exceptionnelle (Guinness World Record).

⁶ Voir : https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/least-common-language-

⁷ Voir une image de ce manuscrit dans le document “photos”.

⁸ https://www.unesco.org/fr/decades/indigenous-languages

⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Cristina_Calder%C3%B3n

¹⁰ Les documents existants sont peu accessibles, souvent conservés loin du territoire, et rédigés dans des langues peu compréhensibles pour les Yahgans d’aujourd’hui. Soulignons cependant les travaux d’Anne Chapman et du père Martin Gusinde.

¹¹ https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/que-paso-con-la-lengua-yagan-tras-la-muerte-de-su-ultima-hablante-nativa/UZEUSWMLTJHU5JE2KLQZJRL6XU/